Cette année, plusieurs indicateurs économiques laissaient présager un rebondissement des entrepreneurs, grâce en partie aux programmes de relance et aux nombreux allègements fiscaux et réglementaires mis en place pour soutenir la relance économique par les pouvoirs publics en 2021.

Comme attendu, un survol des principaux faits saillants de la 9e édition du rapport québécois sur l’activité entrepreneuriale de 2021 du GEM montre que les conditions étaient réunies en 2021 pour atteindre un taux d’entrepreneuriat émergent (ou TAE dans le jargon du GEM) de 17,6 % au Québec, un TAE record depuis 2013 grâce à un bond de 5,5% par rapport à 2020.2 Ce TAE pour le Québec en 2021 est également l’un des plus élevés parmi les pays membres de l’OCDE, surclassé uniquement par celui du Chili (29,9%) et du reste du Canada (20,8%).

Lorsqu’on y regarde de plus près, on constate que le rebond des entrepreneurs émergents en 2021 est principalement attribuable à une forte augmentation des nouveaux entrepreneurs (+5,0%), plutôt que de l’augmentation modeste des entrepreneurs naissants (+0,5%), ceux couramment impliqués dans les start-ups, qui n’a été que 7,5% en 2021, soit le troisième plus bas niveau depuis 2013.

Et peut-être le fait saillant le plus important à retenir est qu’il semble que la pandémie de la COVID-19 ait joué un rôle favorable dans le rebond des entrepreneurs émergents en 2021. On montre que 65,4% des entrepreneurs émergents québécois déclarent avoir exploité de nouvelles opportunités grâce à la pandémie de COVID-19, le taux le plus élevé des pays de l’OCDE après ceux du reste du Canada (67,5%) et du Chili (65,5%) en 2021.3

Avec de tels résultats, c’est tout l’écosystème entrepreneurial québécois qui peut se réjouir du rebond de l’entrepreneuriat émergent en 2021. L’énorme travail de concertation réalisé entre les différents piliers de l’écosystème entrepreneurial québécois pendant la pandémie, dont plusieurs participaient aux comités de travail intersectoriels mis en place par la Fédération des chambres de commerce du Québec, semble avoir porté les fruits d’une activité entrepreneuriale émergente florissante.

Mais maintenant, en termes de développement économique à quoi peut-on s’attendre de ce rebond de l’activité entrepreneuriale émergente à court et à moyen terme pour le Québec ?

Dans ce qui suit, nous offrons quelques réflexions sur les enjeux qui guettent les professionnels du développement économique du Québec en 2022 sur la base des neuf rapports québécois du GEM depuis 2013, et également d’observations, d’échanges et des discussions avec de nombreux entrepreneurs et professionnels du développement économique qui participent à la publication du rapport annuel québécois du GEM chaque année.

Les défis des entrepreneurs émergents au Québec en 2022

De nombreux défis attendent les entrepreneurs et les professionnels du développement économique en 2022. La pénurie de main-d’œuvre, la montée des taux d’intérêt soutenue par une inflation du coût des intrants et les étranglements imprévisibles des chaînes d’approvisionnement menacent toujours la reprise économique qui reste aux prises avec l’héritage de la pandémie de la COVID-19 et des soubresauts de vestiges géopolitiques.

Tout compte fait, les entrepreneurs québécois demeurent relativement plus inquiets à court terme des problèmes de recrutement d’employés qualifiés et de pénurie de main-d’œuvre que des obstacles liés à l’inflation ou à la difficulté d’acquérir des intrants, qu’ailleurs au Canada. Dans le contexte d’un marché du travail prépandémique plus serré au Québec que dans les autres provinces canadiennes en 2021, 42,7 % et 38,7 % des entreprises québécoises anticipent des obstacles au recrutement d’employés qualifiés et de pénurie de main-d’œuvre à court terme, comparativement à 27,8 % et 23,8 % respectivement au Canada.4

Juste derrière les problèmes de main-d’œuvre, 34,0% des entreprises au Québec s’inquiètent aussi de l’augmentation du coût des intrants, mais dans une proportion légèrement moins grande que pour l’ensemble du Canada (37,8%). En troisième place, 23,4% des entreprises au Québec craignent avoir de la difficulté à acquérir des intrants au pays et seulement 9,2% de l’étranger, alors qu’au Canada ces taux sont respectivement de 22,2% et 11,4%.

Depuis 2016, nous soulignons dans nos rapports l’équilibre qui existe entre le marché du travail et l’entrepreneuriat au Québec. Les effets positifs d’un resserrement trop prononcé du marché du travail sur la rémunération peuvent se répercuter négativement sur l’activité entrepreneuriale émergente.

Prenons par exemple la transformation numérique des entreprises émergentes.

La transformation numérique de l’entrepreneuriat émergent québécois

Pour paraphraser le célèbre Winston Churchill, les entrepreneurs émergents québécois « ne devraient pas laisser une bonne crise se perdre.»

Soutenue par de nombreux programmes de soutien à la numérisation et à l’automatisation de la production, dont le Programme canadien d’adoption du numérique annoncé en 2021, la transformation numérique est une solution qui permet de résorber de nombreux obstacles à la compétitivité des entreprises, dont le manque de main-d’œuvre qualifiée et l’augmentation du coût des intrants.

Une enquête de Statistique Canada montre, par contre, que relativement peu d’entreprises au Québec et au Canada envisagent adapter leur modèle d’affaires en s’engageant dans la transformation numérique. En mai 2021, 19% de l’ensemble des entreprises au Québec considèrent assez ou très probable d’investir dans des capacités de vente en ligne et de commerce électronique au cours des 12 prochains mois, alors qu’ils sont 70% à déclarer qu’il est «très peu probable» qu’ils investissent dans des capacités de vente en ligne ou de commerce électronique. Ces taux atteignent, respectivement, 20% et 68% au Canada et sont similaires à ceux du Québec.5

Par contre, un taux marginalement supérieur d’entreprises québécoises qui considèrent très peu probable d’investir dans ces technologies numériques de commerce électronique s’explique relativement mal en considérant la pénurie de main-d’œuvre dénoncée dans plusieurs industries québécoises.

Est-ce que les entrepreneurs émergents québécois sont plus investis dans la transformation numérique que les entreprises au Québec en général ? Qu’est-ce que le GEM peut nous apprendre à ce sujet ?

Même si les intentions d’une utilisation accrue des technologies numériques pour les ventes des entrepreneurs émergents sont comparables entre le Québec et le reste du Canada, respectivement 54,7 % au Québec et 55,6% dans le reste du Canada, les données du GEM montrent que les entrepreneurs émergents québécois sont moins engagés par la transformation numérique que ceux du reste du Canada.

Un peu plus d’un entrepreneur émergent sur deux (51,5%) a procédé à l’adoption ou à l’amélioration des technologies numériques pour la vente en raison de la COVID-19 en 2021, alors que ce taux atteint 64,4% dans le reste du Canada.

Puisque cet écart n’est pas comblé par des intentions plus fortes d’une utilisation accrue des technologies numériques, cet écart signale un manque de compétitivité à moyen et à long terme qui menace la pérennité de ces nouvelles entreprises, surtout lorsqu’il se compare à celui des entrepreneurs établis au Québec (50,0%) et qu’il excède marginalement celui des entrepreneurs établis dans le reste du Canada (47,9%).

La théorie économique qui soutient l’intérêt des pouvoirs publics dans le potentiel de la transformation numérique des entreprises est que les entrepreneurs émergents se doivent d’être à la frontière des technologies numériques pour survivre et prospérer. Les entrepreneurs émergents québécois ne peuvent être à la remorque du développement et de l’adoption de technologies numériques de leurs concurrents comme l’infonuagique, les mégadonnées, l’impression 3D, l’Internet des objets, la robotique, l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond, tout comme pour d’autres technologies de pointe comme les biotechnologies et les nanotechnologies.

Ce retard des entrepreneurs émergents menace la pérennité des entrepreneurs émergents à moyen et à long terme. Et effectivement, les données du GEM que nous analysons depuis 2013 suggèrent que la pérennité des entrepreneurs émergents québécois est un enjeu probant pour le développement économique du Québec.

Assurer la pérennité des entrepreneurs émergents québécois

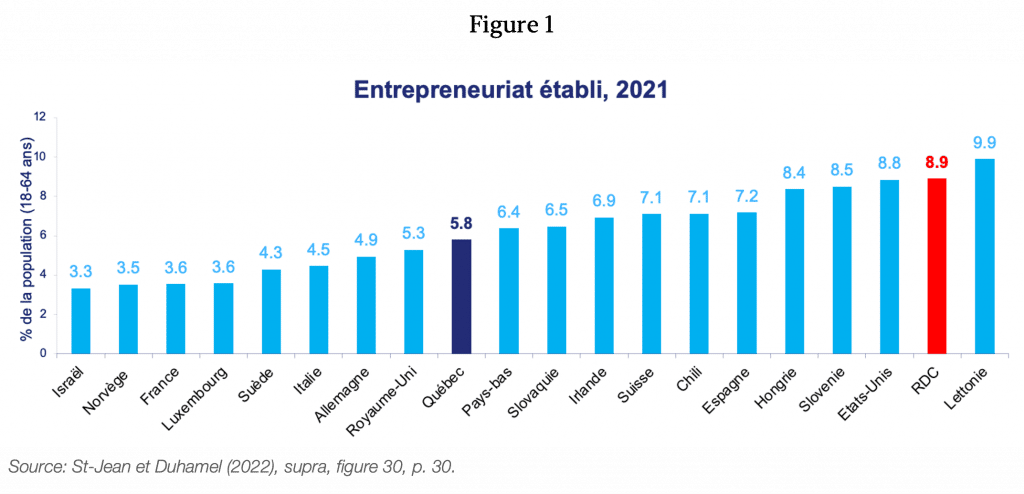

Depuis la première édition du rapport québécois du GEM en 2013, l’un des constats qui reviennent constamment est la faiblesse de l’entrepreneuriat établi au Québec par rapport aux autres pays membres de l’OCDE, incluant le reste du Canada.

Par exemple, bien qu’on observe une légère augmentation 0,8% par rapport à 2020 on constate que le Québec se classe (encore) en 2021 sous la médiane des pays membres de l’OCDE en termes de l’entrepreneuriat établi à 5,8 % (voir Figure 1), loin derrière le reste du Canada (8,9%) et les États-Unis (8.8%).

Depuis 2013 on s’explique encore mal cette érosion proportionnellement plus importante des entrepreneurs émergents au Québec, puisqu’on observe depuis 2017 une diminution des sorties entrepreneuriales avec cessation des activités de l’entreprise (fermetures) et une légère augmentation des sorties entrepreneuriales avec continuation des activités de l’entreprise (transfert d’entreprise) depuis 2013 (à l’exception de 2020).

Pour assurer le développement économique du Québec, il est donc important de mieux comprendre les causes de cette érosion plus importante de l’entrepreneuriat émergent au Québec afin de soutenir efficacement leur développement et assurer leur pérennité.

Outre les facteurs institutionnels et structurels qui sont soulignés par de nombreuses études qui confirment l’écart de productivité entre les PME québécoises et celles du reste du Canada et d’autres pays de l’OCDE, qu’est-ce qui peut expliquer que le Québec perd relativement plus ses entrepreneurs émergents ?6

L’érosion de l’entrepreneuriat émergent québécois

Au cours des dernières années, nos discussions avec les nombreux entrepreneurs qui contribuent généreusement aux rapports du GEM par leurs témoignages et qui participent à nos panels de discussions lors de leurs publications suggèrent que plusieurs d’entre eux se sentent abandonnés et laissés pour compte une fois le soutien au prédémarrage et au démarrage est épuisé.

Bien que les échos du terrain de plusieurs professionnels en développement économique relayent fréquemment le même son de cloche, deux autres facteurs qui reviennent lors de ces échanges éclairants pourraient expliquer une plus grande érosion de l’entrepreneuriat émergent au Québec.

Trop de co-propriétaires gâtent la sauce ?

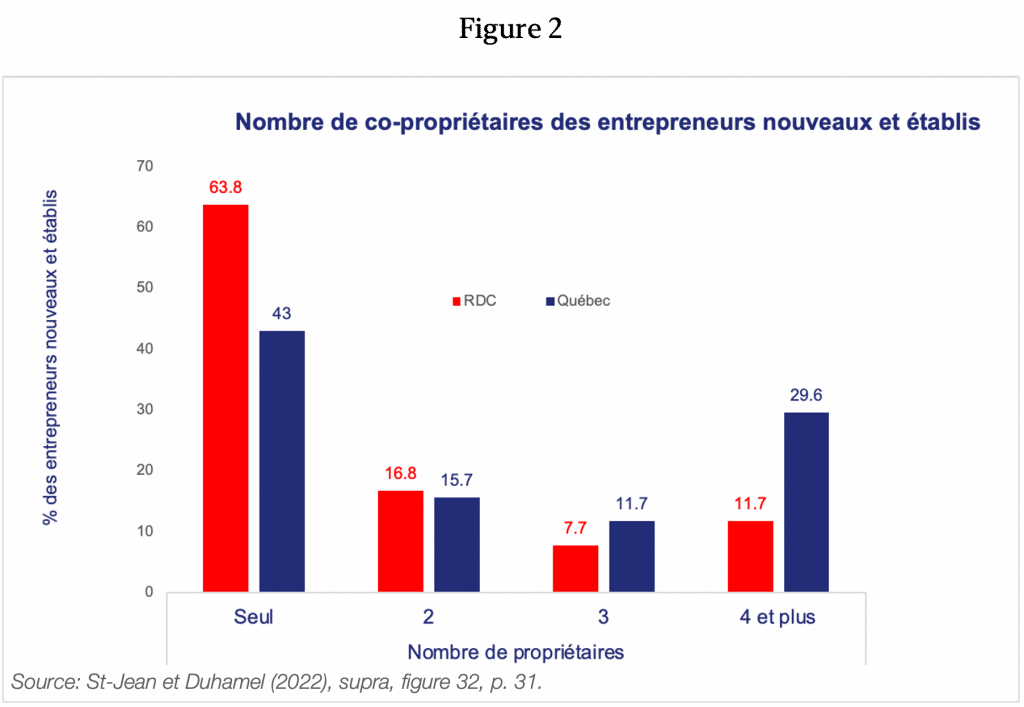

Premièrement, les entrepreneurs émergents québécois préfèrent nettement plus l’entrepreneuriat d’équipe que dans le reste du Canada. Cette tendance s’observe tant chez les entrepreneurs naissants, où 53,1% d’entre eux sont l’unique propriétaire au Québec comparativement à 63,5% dans le reste du Canada, que chez les entrepreneurs nouveaux et établis (voir Figure 2).7

De plus, on s’explique mal l’augmentation de l’orientation vers l’entrepreneuriat d’équipe au Québec, alors qu’il demeure sensiblement stable dans le reste du Canada. Le taux de propriétaire unique baisse de 53,1% chez les entrepreneurs naissants à 43,0% chez les entrepreneurs nouveaux et établis au Québec, tandis qu’il se maintient dans le reste du Canada, respectivement à 63,5% et à 63,8%.

Bien que l’entrepreneuriat d’équipe comporte plusieurs avantages (ex. la combinaison de différentes expertises et de ressources), l’adage populaire suggère également que «trop de chefs gâtent la sauce». Il est donc possible que la plus forte propension à l’entrepreneuriat d’équipe s’avère un pauvre palliatif au plus faible sentiment de compétence qui habite individuellement les entrepreneurs émergents québécois par rapport à ceux du reste du Canada depuis 2013.8

Il se pourrait ainsi qu’une plus forte proportion d’entrepreneurs émergents au Québec qui sont confrontés à la dure réalité d’une carrière entrepreneuriale où l’entrepreneur émergent et l’entreprise doivent constamment se réinventer, se tourne vers l’entrepreneuriat d’équipe pour assurer la pérennité de l’entreprise. À la lumière des données du GEM, il est permis de s’interroger l’efficacité d’une telle stratégie.

Un manque d’engagement des entrepreneurs émergents hybrides ?

Deuxièmement, le Québec se démarque également des autres pays membres de l’OCDE en termes de sa forte proportion d’entrepreneurs émergents hybrides, c’est-à-dire celles et ceux qui combinent l’entrepreneuriat émergent avec un emploi rémunéré à temps plein ou à temps partiel pour une autre organisation du secteur privé ou public.

En 2020, l’année la plus récente où il est possible de procéder à l’estimation pour l’ensemble des pays du GEM, le Québec se classait bon premier des pays membres de l’OCDE.9 En 2020, le taux d’entrepreneuriat émergent hybride au Québec atteint 76,3%, alors qu’il atteint 61,7% au Canada (voir Figure 3).10

Depuis 2017, nous soulignons à chaque année que l’entrepreneuriat émergent au Québec est peut-être moins solide économiquement qu’ailleurs dans le monde à cause de l’entrepreneuriat hybride parce qu’il ne permet pas à l’entrepreneur de se dédier exclusivement au développement de l’entreprise.

Il est aussi possible que le resserrement du marché du travail au Québec et la progression de ce qu’on appelle l’économie des petits boulots retiennent une proportion importante d’entrepreneurs émergents dans des emplois qui sont relativement mieux rémunérés. Aussi, le phénomène de l’entrepreneuriat hybride n’est peut-être pas indépendant de l’entrepreneuriat d’équipe, si plusieurs co-propriétaires de l’entreprise conservent un emploi rémunéré par un autre employeur.

Que ce soit par choix, ou par dépit, le taux relativement élevé d’hybrides chez les entrepreneurs émergents du Québec suggère que plusieurs entreprises émergentes au Québec existent pour générer des revenus d’appoints ou maintenir l’entreprise à flot, plutôt que de servir de réel tremplin au développement économique.

Ainsi, les données du GEM suggèrent que la pérennité des entrepreneurs émergents québécois est un enjeu peut-être plus important pour le développement économique du Québec à moyen et à long terme que le démarrage d’entreprise.

Mais ce n’est pas tout.

La double érosion de l’écosystème entrepreneurial

Nos échanges avec plusieurs professionnels en développement économique de toutes les régions du Québec suggèrent qu’ils sont également confrontés à une double érosion de l’écosystème entrepreneurial.

Qu’est-ce que la double érosion ?

De façon figurée, la double érosion d’un écosystème se produit lorsque le débit du boyau de l’entrepreneuriat émergent n’est pas suffisant pour pallier à l’assèchement graduel des entrepreneurs établis d’un écosystème entrepreneurial d’une région. Plus spécifiquement, la double érosion se produit lorsque la pérennité des entrepreneurs émergents est insuffisante pour pallier au déclin des entrepreneurs établis.

À la lumière des réflexions qui précèdent, qu’adviendra-t-il du potentiel de développement économique des régions si le nombre de co-propriétaires d’une entreprise émergente ou si le nombre d’entrepreneurs hybrides menacent la pérennité des entreprises émergentes?

Poser la question, c’est y répondre.

Répondre au double défi du développement économique entrepreneurial

Mais pour les professionnels du développement économique, une question peut-être plus pertinente est comment peut-on freiner ou stopper la double érosion de leur écosystème entrepreneurial? Et plus concrètement, quels sont les moyens qui permettent de pérenniser non seulement les entreprises émergentes économiquement viables, mais aussi celles qui sont établies? Et idéalement, est-il possible de faire d’une pierre deux coups pour favoriser la vitalité des écosystèmes entrepreneuriaux régionaux ?

Cela représente, selon nous, le double défi du développement économique entrepreneurial au Québec en 2022.

Deux approches sont souvent proposées pour répondre à ce double défi des professionnels en développement économique.

La première approche est d’allouer encore plus de ressources pour accroître le flux d’entrepreneurs émergents en espérant que l’augmentation soit suffisante pour maintenir à flot l’entrepreneuriat établi. Nous croyons que cette stratégie du boyau d’incendie ferait fausse route pour deux raisons.

Premièrement, le Québec possède déjà l’un des taux d’entrepreneuriat émergent les plus élevés parmi les pays membres de l’OCDE depuis 2013. En fait, le TAE du Québec frôle souvent les taux obtenus par des économies où l’entrepreneuriat est dirigé vers l’exploitation des ressources plutôt que vers l’innovation et le développement des technologies de pointe. Ainsi, la stratégie de noyer les écosystèmes d’entrepreneurs émergents nous apparaît comme une solution plutôt inefficace et qui ne règle pas nécessairement les problèmes structuraux qui existent au niveau régional.

Deuxièmement, comme le rappelle Scott Shane dans un article au titre percutant, encourager plus d’individus à devenir entrepreneurs émergents est une fausse «bonne idée».11 Les ressources humaines, financières et psychologiques nécessaires pour démarrer une entreprise sont commensurables et les ressources d’un écosystème ne doivent pas être gaspillées. Toutes ces ressources seraient mieux exploitées si elles étaient dirigées vers les entreprises émergentes et établies qui possèdent le meilleur potentiel de croissance et de développement économique, social et environnemental durable.

La deuxième approche préconisée serait donc de soutenir uniquement les meilleures entreprises émergentes, à travers des programmes de financement garantis par les pouvoirs publics par exemple.

Ces dernières années, ces « entreprises gagnantes », qui portent souvent l’épithète d’ «à forte croissance», de « gazelle » ou de « licorne », sont en fait les nouvelles usines à création d’emplois du siècle dernier, car elles recèlent un meilleur potentiel de croissance et de création de richesse.12

Malheureusement, les leçons de l’histoire (et de nombreuses études d’universitaires) ne sont pas tendres envers ceux qui croient que l’impact économique réel de ces entreprises gagnantes est positif. Ces programmes ont effectivement tendance à pérenniser les entreprises, une tautologie vu les objectifs de ces programmes, mais pas nécessairement de celles qui recèlent le meilleur potentiel de développement économique à long terme, car les cas de succès sont, toutes proportions gardées, trop fréquemment l’exception à la règle.

En fait, puisque les études universitaires suggèrent que tout se joue dans les détails de ces programmes aux intentions vertueuses, nous croyons que cette approche ne peut être envisagée comme une véritable panacée, tant pour les entreprises émergentes que pour les entreprises établies bien que des améliorations récentes dans l’architecture de ces programmes ont permis d’obtenir certains résultats favorables.13 Une approche du « cas par cas » risquerait de reproduire les effets inattendus les plus inefficaces et contre-productifs, ceux-là mêmes qui ont conduit aux critiques défavorables de ces programmes qui viseraient à identifier et choisir les « entreprises gagnantes » au détriment de l’équilibre nécessaire avec les autres piliers de l’écosystème.

Le repreneuriat pour pérenniser l’entrepreneuriat émergent

Une troisième approche et celle qui pourrait faire une contribution innovante dans le domaine du développement économique serait d’approfondir le potentiel des transferts d’entreprise pour limiter la double érosion des écosystèmes entrepreneuriaux.

Les transferts d’entreprise sont des transactions entre cédants et repreneurs qui créent de la valeur parce qu’elles mettent en place les conditions d’une régénération stratégique des ressources des entreprises, qu’elles soient émergentes ou établies.

Les principes économiques de la création de valeur associée aux transferts d’entreprise sont fondés sur les gains qui découlent directement de l’expérience, des connaissances et des compétences des entrepreneurs qui sont directement impliqués dans le transfert de l’entreprise. Et contrairement aux transactions de fusions et d’acquisitions d’entreprises qui peuvent délocaliser les activités économiques d’une entreprise sans nécessairement créer de la richesse à long terme, les transferts d’entreprise conservent l’essence même d’une entreprise dans son écosystème, certains diraient son âme et ses racines.

De plus, plutôt que de fixer les conditions de la pérennité d’une entreprise sur des critères de reddition de comptes publics établis en dehors du contexte particulier de la transaction, des entrepreneurs ou de l’entreprise, les transferts d’entreprise sont plus imperméables aux aléas des intérêts qui peuvent chercher à instrumentaliser la pérennité d’une entreprise à d’autres fins que celle du développement économique.

Alors, comment favoriser les transferts d’entreprise pour limiter la double érosion de l’écosystème entrepreneurial ?

Le principe est plutôt simple, même s’il implique une multitude d’activités : en réduisant les coûts économiques de transaction des transferts d’entreprises, et particulièrement en région.

Premièrement, les coûts économiques de transaction d’un transfert d’entreprise ne sont pas uniquement comptables ou fiscaux. Les coûts d’un transfert d’entreprise sont également psychologiques, sociaux et environnementaux. Les recherches universitaires des trente dernières années font plutôt consensus sur un point : l’importance de tous ces coûts économiques de transaction de transfert d’entreprise, qu’ils soient familiaux, managériaux (interne) ou entrepreneuriaux (externe), sont commensurables et peuvent être un obstacle au transfert d’une entreprise viable au bon potentiel de développement économique.

Par exemple, les coûts fiscaux sont particulièrement importants dans le cas d’un transfert d’entreprise familiale au Québec, à tout le moins dans les industries qui n’ont toujours pas droit à l’exonération à vie des gains en capitaux du fédéral.14 Les coûts psychologiques d’un cédant fondateur peuvent également être importants lors d’un transfert entrepreneurial (externe) à un repreneur immigrant lorsque la langue parlée ou les normes culturelles en affaires sont différentes.

À ces coûts, il faut également ajouter d’autres coûts associés au repérage, au filtrage, au maillage, à la planification et à l’intermédiation de la transaction, incluant les coûts financiers des expertises qui officialisent et finalisent la transaction. Par exemple, plusieurs cédants doivent attendre plusieurs mois afin de libérer le solde du prix de vente afin de finaliser la transaction. Pour plusieurs cédants, cette période de désengagement représente un coût financier supplémentaire qui s’ajoute au coût psychologique de ne plus être le principal propriétaire-dirigeant de l’entreprise. Du côté du repreneur, les coûts de l’évaluation de la juste valeur marchande et de diligence raisonnable peuvent rapidement épuiser les gains anticipés d’un transfert d’entreprise, et ce même si les intérêts dans la pérennité de l’entreprise sont partagés.

L’idée ici n’est certes pas de diriger toutes les parties de l’écosystème entrepreneurial à réduire leurs charges ou leurs frais de service, mais plutôt d’encourager et de soutenir une organisation efficace du marché des transferts d’entreprise au Québec qui fait face à une croissance sans précédent.15 Au deuxième trimestre de 2022, les intentions de procéder à un transfert d’entreprise au cours de la prochaine année atteignent près de 19 500 PME émergentes et établies avec au moins un employé, une forte augmentation par rapport à 202016.

Il serait dommageable à moyen et à long terme pour l’économie du Québec qu’une forte majorité de ces intentions se transforme en liquidations et en fermetures, surtout pour les plus petites entreprises, à cause d’un manque d’efficacité et de compétitivité du marché des transferts d’entreprise puisque le fonctionnement de ce marché est sujet aux mêmes types de défaillances qu’on rencontre dans les marchés de l’immobilier et des véhicules usagés.

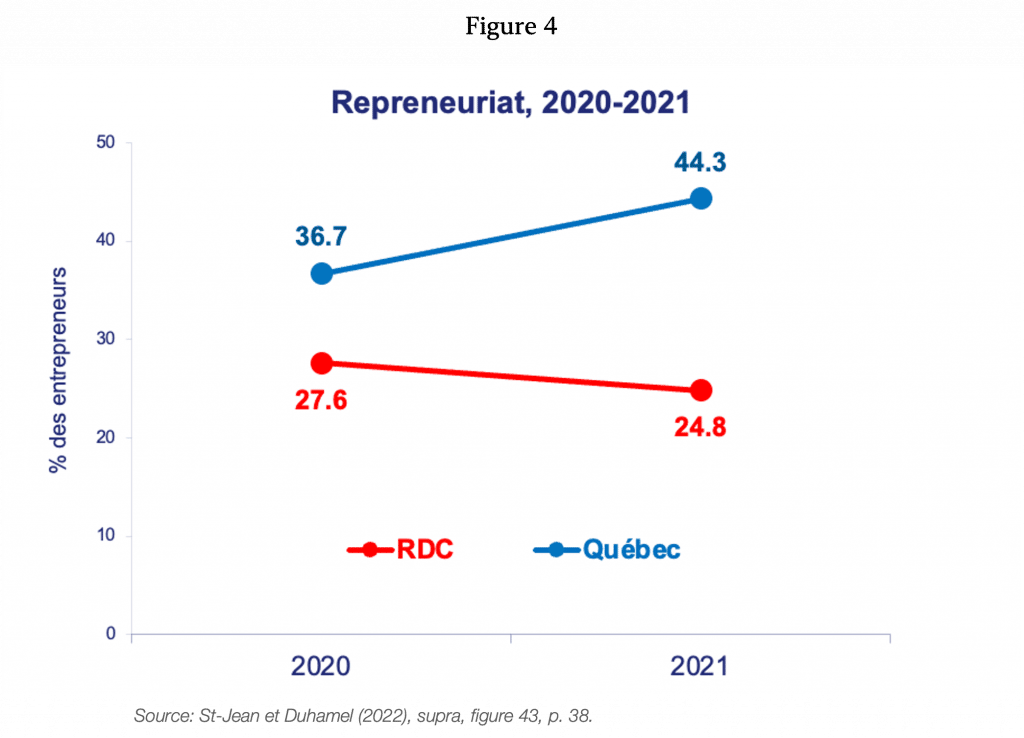

Ceci dit, les données du GEM suggèrent que les efforts des dernières années par le Centre de transfert d’entreprise, les partenaires du Fonds de transfert d’entreprise et plus récemment Evol, semblent porter ses fruits puisque le pourcentage de repreneurs a augmenté au Québec en 2021 alors qu’il a diminué dans le reste du Canada (voir Figure 4).

En 2021, on comptait 44,3% de repreneurs en pourcentage des entrepreneurs au Québec, un bond de 7,6% par rapport à 2020, alors que l’on compte 24,8% de repreneurs dans le reste du Canada en 2021, soit une réduction de 2,8%.

Conclusion

Bref, il existe encore relativement peu de recherche sur le potentiel des transferts d’entreprise pour développement économique entrepreneurial. Les recherches récentes suggèrent que l’impact économique des transferts d’entreprises est substantiel, tant au Québec qu’ailleurs au Canada.17 Considérant l’ampleur du potentiel des transferts d’entreprise, il serait prudent de soutenir l’efficacité et la compétitivité des marchés de transferts d’entreprise, et en particulier ceux des plus petites PME en région.

Les piliers de l’écosystème entrepreneurial québécois ont démontré tout au cours de la pandémie qu’ils étaient en mesure de mobiliser le leadership et les ressources qui étaient à la hauteur des occasions d’affaires identifiées par les entrepreneurs émergents et établis.

Un écosystème entrepreneurial vibrant a besoin de marchés efficaces pour prospérer, et cela inclut un marché de transferts d’entreprise efficace et compétitif.

Les défaillances de marché étant notables dans ce type de transaction qu’un bon nombre d’entrepreneurs émergents rencontreront moins fréquemment qu’une transaction immobilière, les pouvoirs publics se doivent d’assurer que tous les rouages du marché de transferts d’entreprise sont bien lubrifiés, tant pour les plus grandes PME que pour les plus petites.

À notre avis, cette approche raisonnée permettrait d’éviter la double érosion de l’écosystème entrepreneurial québécois et représente une occasion pour les professionnels du développement économique des régions du Québec. Nous nous proposons d’approfondir cet aspect particulier de ce nouvel outil de développement économique, en quelque sorte, dans une prochaine note.

Sources

[1] St-Jean, É. et M. Duhamel (2021). « Situation de l’activité entrepreneuriale québécoise : rapport 2020 du Global Entrepreneurship Monitor». Institut de recherche sur les PME. Université du Québec à Trois-Rivières (Canada).[2] St-Jean, É. et M. Duhamel (2022). « Situation de l’activité entrepreneuriale québécoise : rapport 2021 du Global Entrepreneurship Monitor». Institut de recherche sur les PME. Université du Québec à Trois-Rivières (Canada).

[3] Voir la Figure 24 (p. 25) du rapport québécois du GEM de 2021, supra note 2.

[4] Statistique Canada. Obstacles à surmonter par les entreprises ou organismes au cours des trois prochains mois, selon les caractéristiques de l’entreprise, deuxième trimestre de 2021. DOI : https://doi.org/10.25318/3310033801-fra

[5] Statistique Canada. Investissements dans des capacités de vente en ligne et de commerce électronique au cours des 12 prochains mois, selon les caractéristiques de l’entreprise. [28 mai 2021] DOI : https://doi.org/10.25318/3310034501-fra.

[6] À notre connaissance, il existe relativement peu d’études récentes qui montrent que les entreprises québécoises naissantes ou nouvelles, c’est-à-dire celles misent en place par les entrepreneurs émergents, sont moins productives ou compétitives que celles du reste du Canada ou dans d’autres pays de l’OCDE.

[7] Voir aussi la Figure 17 (p.20) du rapport de 2021, supra note 2, pour les entrepreneurs naissants.

[8] Voir la Figure 6 (p. 12) du rapport de 2021.

[9] Pour l’ensemble des autres pays, l’estimation des taux est fondée sur les répondants de l’enquête de 2020 uniquement. L’estimation du taux d’entrepreneuriat émergent hybride pour le Québec est une moyenne mobile des années 2019-2021 afin d’obtenir un coefficient de variation de l’estimateur similaire à celui des autres pays membres de l’OCDE.

[10] Dans une autre étude, on montre que le taux d’entrepreneuriat émergent hybride du Québec en 2020 se classe au troisième rang de tous les pays participants au GEM, juste derrière Chypre (82,2%) et le Quatar (79,2%). Voir Duhamel, M. et É. St-Jean (2022). The Rise of Hybrid Entrepreneurs: A Cross-Country Empirical Analysis. Mimeo, Institut de recherche sur les PME. Université du Québec à Trois-Rivières, QC.

[11] Shane, S. (2009). «Why encouraging more people to become entrepreneurs is bad public policy.» Small Business Economics, 33(2) :141–149.

[12] Voir Kuratko, D.F. et D. B. Audretsch (2022). The future of entrepreneurship: the few or the many? Small Business Economics, vol 59: 269–278. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00534-0

[13] Par exemple, voir Aghion, P., Boulanger, J., et Cohen, E. (2011). Rethinking industrial policy. Bruegel Policy Brief, Brussels, Belgium; Hausmann, R. et Rodrik, D. (2006). Doomed to choose : Industrial policy as predicament. Draft, Center for International Development Blue Sky Conference Paper, Cambridge, MA; Kline, P. et Moretti, E. (2014). People, places, and public policy : Some simple welfare economics of local economic development programs. Annual Review of Economics, 6(1) :629–662; et, Rodrik, D. (2014). Green industrial policy. Oxford Review of Economic Policy, 30(3) :469–491.

[14] Duhamel, Marc, François Brouard, et Louise Cadieux (2020). « L’influence des facteurs fiscaux sur les intentions de transferts de PME québécoises et canadiennes» Rapport de recherche préparé pour le Centre de transfert d’entreprise du Québec, Institut de recherche sur les PME, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC, Décembre

[15] Nous allons approfondir cet aspect dans une autre note.

[16] Ces estimations sont compilées par l’un des auteurs à partir de tableaux provenant de l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises, du Registre des entreprises et de l’Enquête sur le financement et la croissance des PME de Statistique Canada. La méthodologie et les estimations sont disponibles auprès des auteurs. Pour comparer, les intentions de fermeture pour la même période atteignent un peu plus de 4 400 au Québec.

[17] Voir Duhamel, M., Brouard, F., et Cadieux, L. (2021). Impacts économiques du repreneuriat : Estimation de la menace fantôme et du spectre de fermeture des intentions de transferts de PME au Québec et au Canada, 2007-2017. Rapport de recherche préparé pour le Centre de transfert d’entreprise du Québec, Institut de recherche sur les PME, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC.